勇払といえば「勇払原野」という言葉が思い浮かぶ。勇払平野のうち、未開発のまま残っている東部エリアを「勇払原野」と呼んでいるのだそうだ。勇払川は古くからアイヌ人が交通路として利用。1800年には八王子千人同心の約50名が入植したが定着できず、4年目には開拓は放棄されている(苫小牧市のサイトより)。車で通ったりJR日高本線から見ると、原野の中に工場群が林立している様子がわかる。

そんなわけで、勇払には「苫小牧中心部から離れた原野の中の小集落」というイメージしかなかったが、ここには道南バスが苫小牧25 勇払線という路線を運行している。これは行ってみる価値がありそうである。

2025年8月21日、沼ノ端で仕事の打ち合わせを終えた後、私は着替えて勇払に向けて歩き始めた。沼ノ端駅から勇払までわずか6km程度、ただ南東に進むだけである。「沼ノ端企業団地前」を過ぎると沼ノ端の市街地は終わり、まもなくJR日高本線が姿をあらわす。

次の「恵比須神社前」までは3.4km。人気のない道が続いている。ただし勇払が工業地帯であるせいか、車両の交通量は多い。

この区間には踏切はなく、勇払集落の手前でようやく最初の踏切に出会う。

恵比須神社は勇払駅の近くにある神社である。

駅の西側には日本製紙苫小牧工場の敷地が広がり、公園がある。

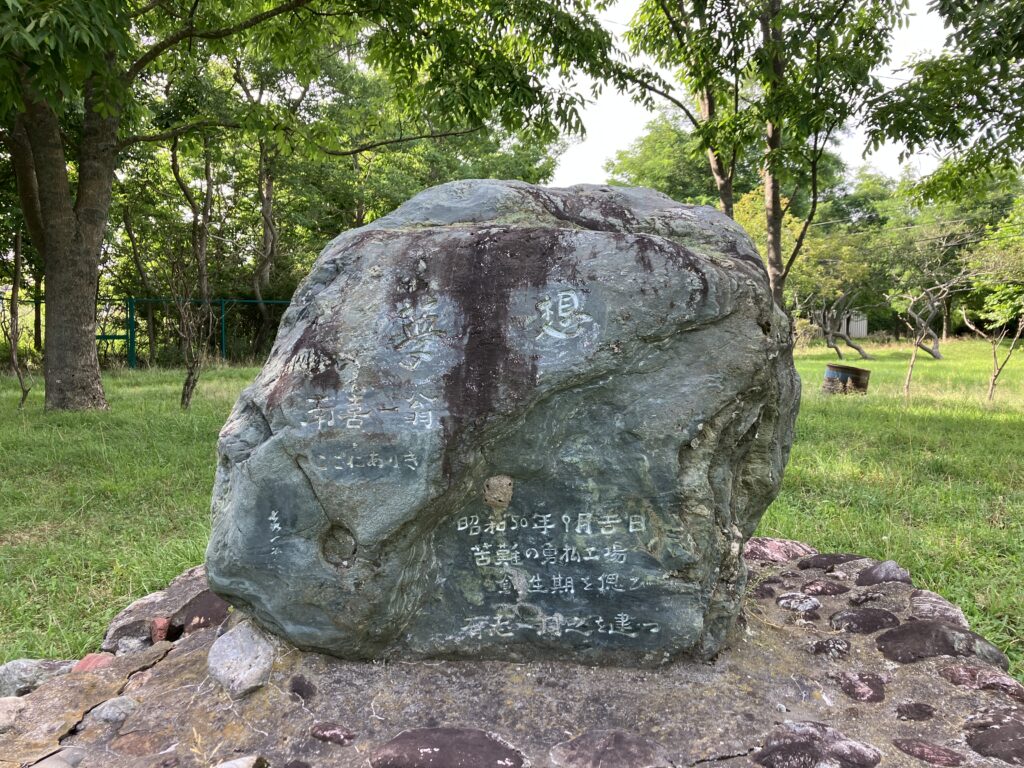

裏にある碑文。

浅野君が勇拂に来住したのは昭和二十年秋である 以来五年この地にあって苫小牧の有志と結び 室蘭 旭川 穂別等の同志とも携え 戦後の混迷?に創造の火を守った 君はまた深く廣漠の自然を愛し 風雪に詩魂を鍛えつつ「風化なす」「寒色」「天と海」等の作品を書いた かくてこの地は君の第二の故郷となった

このたび道内外の友人相集い 君在住の日の記念碑を建て われわれ同胞の不滅の詩である「天と海」の一節を刻した

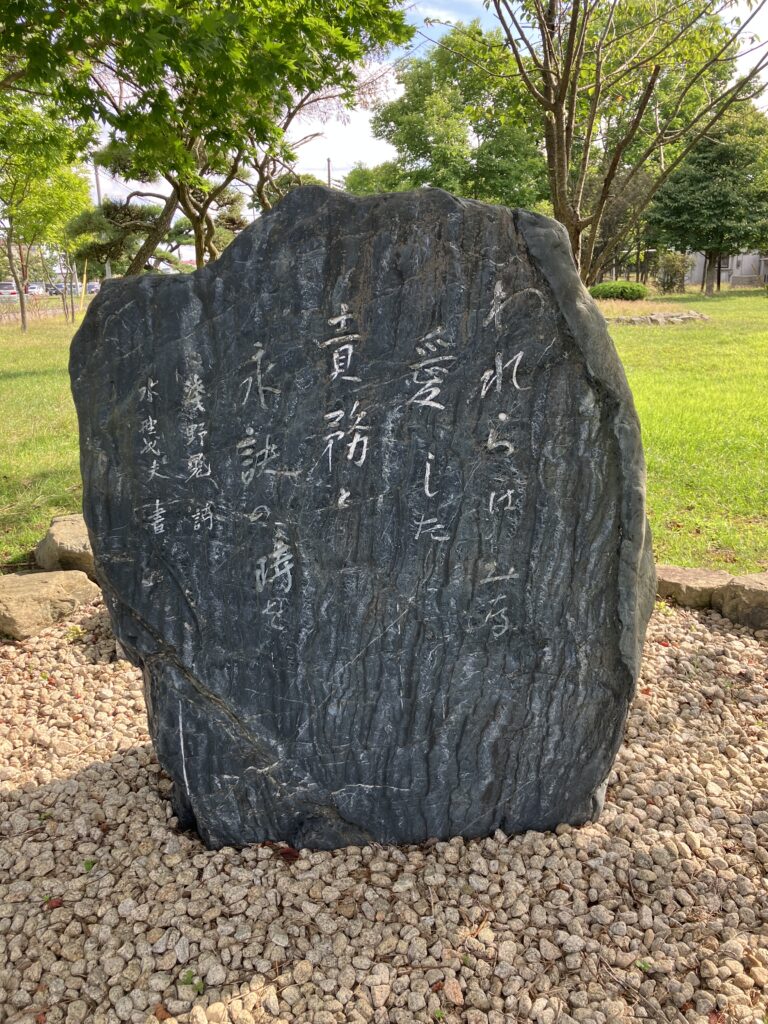

建立由来を書いた掲示板。

詩人浅野晃にとって、勇払は第2の故郷と言える地ではないだろうか。

終戦後の混乱期に何もない荒漠とした勇払原野に立った時、彼は絶望感に暮れる事なく「詩の源泉の地である」と自らを鼓舞した。

勇払には約5年間(1945-1950)在住して文学活動に精励したと伝え聞く。

その間、詩、短歌、演劇、美術など広範な文化活動を通し、苫小牧をはじめ近隣市町村の文化創造に貢献した。

この詩碑は、彼の功績を讃え、日本を代表する各界有志等により、1969年6月国策パルプ(現日本製紙)勇払工場敷地内の旧まきば公園に建立され、以後、勇払広報が継承保存を任され、末永く見守っているものである。

碑には代表作「天と海」一節「われらはみな愛した、責務と永訣の時を」が勇払工場の創業者であり、彼にとって親友でもある水野成夫の書で刻まれている。

「詩人浅野晃」ゆかりの地として遠方から訪れていただく方々など、より多くの人々に親しんでもらうため、2003年10月に現在地へ移設したものである。

工場の敷地内にはパイプが通っている。

勇払集落は静かだが旅館が多い。工場労働者や漁業関係者が利用するのだそうだ。

勇払集落の東端には、「勇払会所の跡」がある。

案内板より。

江戸時代の間、勇払は河海両域にわたる交通の中心で、その内陸部はシコツと呼ばれた漁業・狩猟の盛んな地帯でもありました。また、アイヌと和人の交易の拠点として「運上屋」が置かれ、東蝦夷地屈指の商業物資の集散地として栄えました。

寛政11(1799)年、幕府は東蝦夷地を直轄し、直接経営に乗り出しました。これまでの運上屋は「会所」と改名され従来の交易施設だけでなく、幕府の役所としての機能も持つようになり、翌12(1800)年には、八王子千人同心一行50人が勇払に移住して開拓と警備に従事しました。文化元(1804)年、勇払川の東側にあった会所は東側の現在地付近に新築移転されました。文化年間(1804-1818)に記述された「東蝦夷地各場所様子大概書」によると、会所は梁間5間・桁間18間(約297㎡)の広さで、その他に下宿所3棟、倉庫7棟、弁天社1社の建物が立ち並んでいました。会所には幕府の役人が詰め合い、支配人、通辞、番人ら29人を指揮して交易や行政事務にあたっていました。文政4(1821)年、幕府は蝦夷地の直轄をやめて松前藩に返還しましたが、安政2(1855)年再び直轄を行いました。慶応4(1868)年に勇払会所を記述した文書によるとその規模は梁間6間・桁間28間半(約566㎡)に拡大されており、幕末期の勇払は、当時の主力産物であったイワシの〆粕(肥料)の重要な集積地や出荷地としての位置づけが高まっていたことがわかります。明治2(1869)年、開拓使が設置され、勇払に出張所がおかれましたが、同6(1873)年に出張所が当時の苫細村(苫小牧)に及んで、勇払中心の時代は終わりを告げました。

この「勇払会所の跡」はかつて、この地方の交通、交易、行政の要地であったことを伝える貴重な史跡です。

松浦武四郎はここを5回も訪れていたという。やはり案内板より。

松浦武四郎 足跡之碑

江戸時代、伊勢国(現三重県)の出身の志士松浦武四郎(1818-1888年)は幕末の蝦夷地(現北海道)を幾度も訪れ、地理や地形、アイヌ語地名など蝦夷地のさまざまな情報を記録し、地図や著書を多数残しました。また、先住民族であるアイヌの人々と交流を深め、アイヌ民族の苦境を世に伝えた人物です。

勇払会所には5回、樽前に1回宿泊し、樽前で鰯漁が盛んなことや、勇払会所で藍が栽培されているのを見て和歌を詠みました。

「世の中の ためとて藍を 植え初し 心の色の 浅からぬかな」

松浦武四郎生誕200年、北海道150年、苫小牧市制施行70周年の記念すべき年に、北海道の命名者である松浦武四郎の功績を讃えて、これを建立します。

次いで勇払跨線橋を渡る。

陸橋のすぐそばに「日本ヒューム」の工場がある。

北上すると「勇払開拓史跡公園」がある。資料館も併設している。

奥に地蔵尊があり、石碑に

この地蔵尊は鈴木歳郎源重礼が安政三年函館奉行から勇払詰合の上役を命ぜられこの地に歿するまでの間 父 庄助(箱館奉行調下役)と妻を葬って合同墓碑を建て肉親の供養を期し併せて勇払場所一帯の産業の発展と人々の生活の安泰を祈念して建立されたものである

と書かれている。

公園内には「開拓使三角測量勇払基点」も保存されている。

そばにある石碑による説明。

開拓使は三角測量による正確な北海道地図を作成するため、1873(明治6)年3月お雇い米国人James R. Wasson(ワッソン)を測量長に命じ、5月から三角測量で最初の作業となる基線の設定に取りかかった。

ワッソンは初め、石狩川上流に基線を考えたが、設定に必要となる見通し距離を得ることができず、計画を変更し勇払原野での調査となった。この結果、勇払と鵡川間の直線約14kmを基線に設定、区間の両端に目標台と石柱を建てて起点とし、勇払基線のおおよその計測を行った。

翌1874(明治7)年、ワッソンを継いだ米国人Murray S. Day(ディー)の指揮により、勇払基線の本格的な測量が行われることになった。

ディーと日本人助手らは、計測を精密にするため、天文測量を実施し、勇払基点の経緯度を北緯42度37分34秒、東経141度44分46秒とするとともに、8月に米国製機械の到着後、これを使用して勇払基点から鵡川基点への測量を実施し、勇払基線の測定値を14,860.42053981mとした。

もう一方の鵡川基点は、発見されていないが、この勇払基点は、当時の最新技術を駆使した、わが国で最初の本格的三角測量事業施設であり、ここからは、多くの日本人測量技術者が育つなど、北海道史上ならびに、わが国測量史上貴重な文化財である。

もう一つの石碑による解説。

北海道の沿岸部については、江戸時代の伊能忠敬などの調査によって、ほぼ正確な形が把握されていたが、開拓使は内陸部のより正確な地図を必要とした。

三角測量による北海道の調査は、1873(明治6)年から1876(明治9)年に中止となるまでの4年間にわたり、沿岸部の測量を完了するとともに、勇払基線から出発した三角網は全道のほぼ5分の2の面積を覆うに至った。

最後はJR勇払駅から汽車に乗って苫小牧へ帰る。

勇払周辺の地図。

今回歩いた動画。