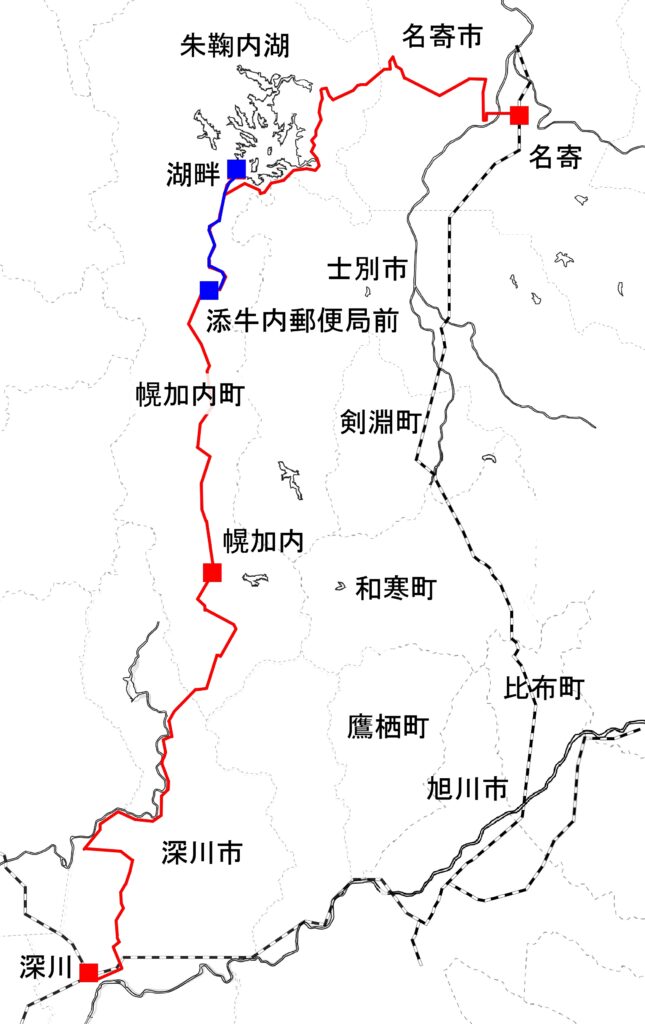

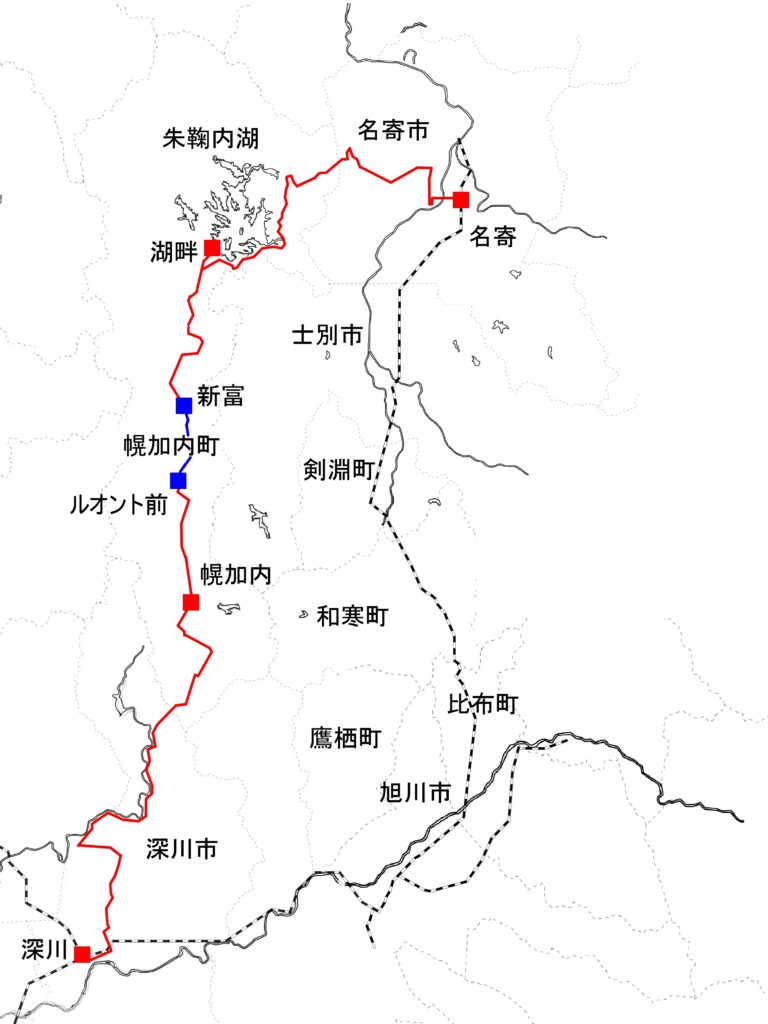

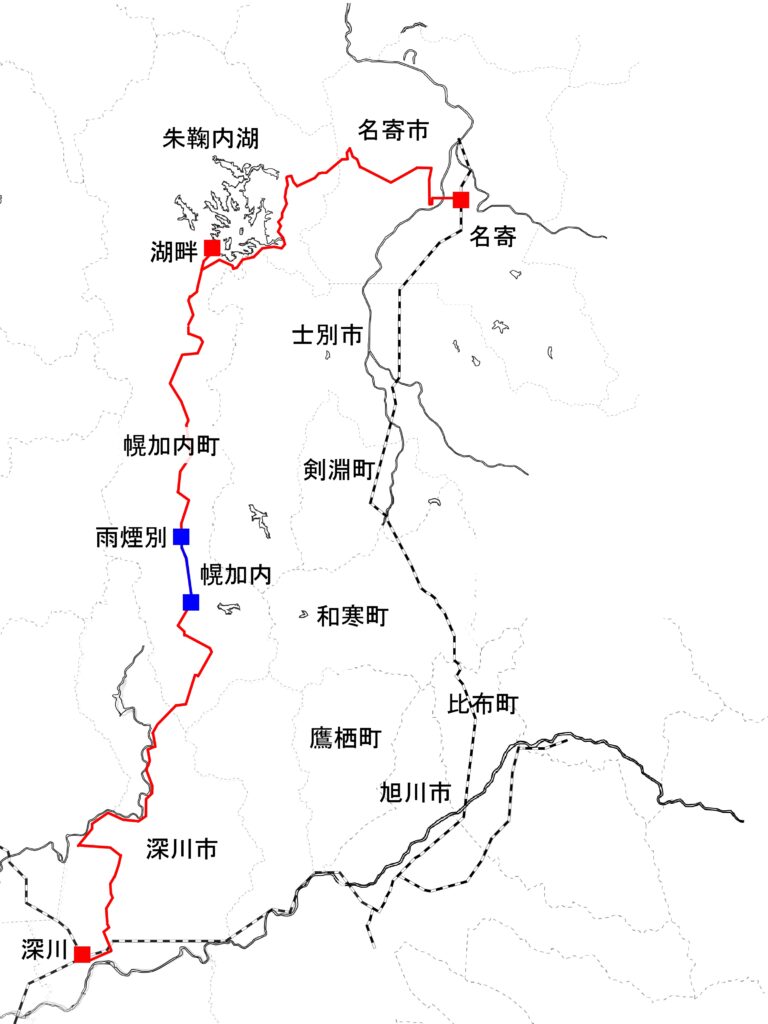

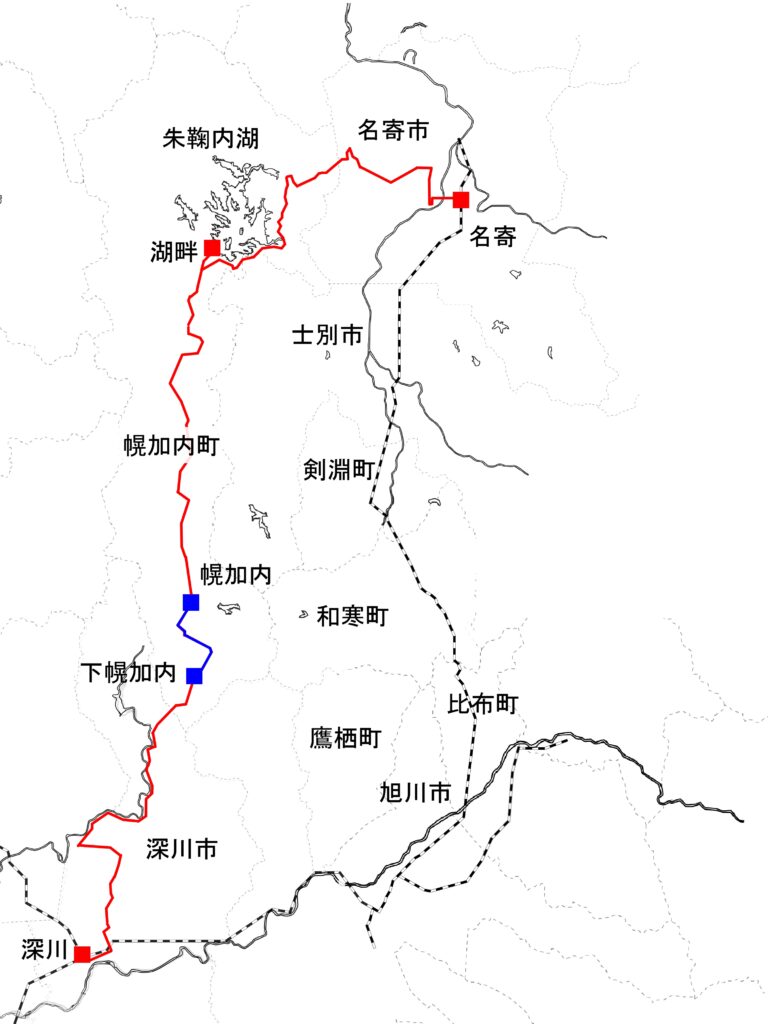

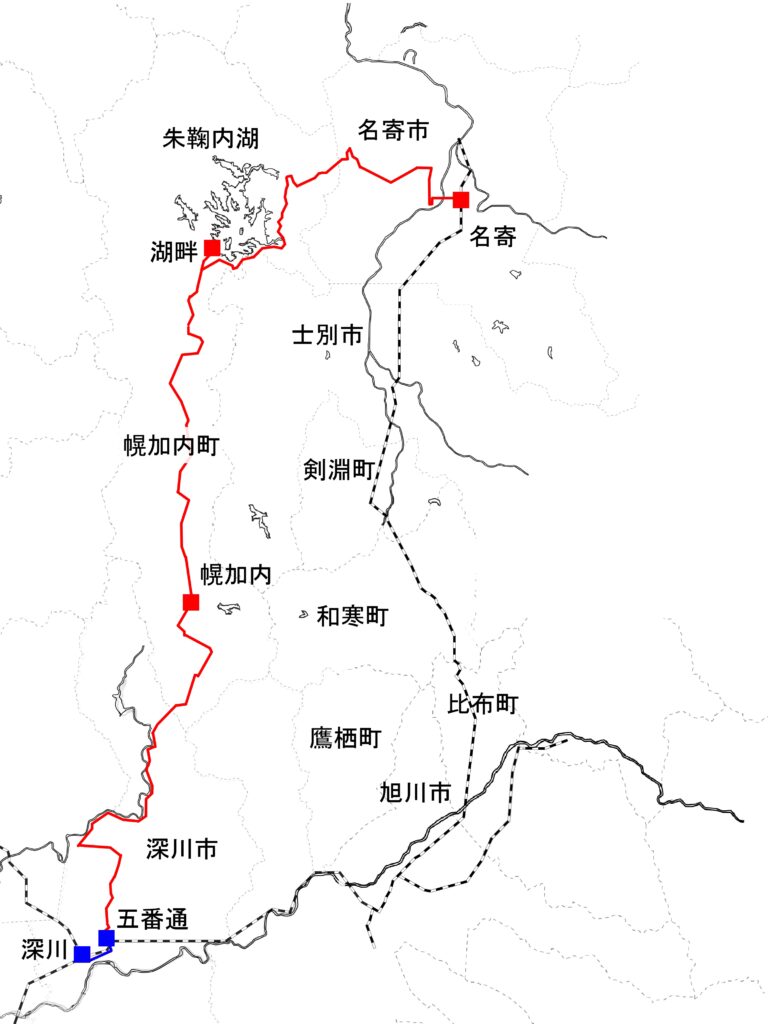

ジェイ・アール北海道バス 深名線は、旧国鉄(JR)深名線の代替バス路線であり、走行距離は全長120kmに及ぶ。私は1983年8月に国鉄時代の深名線を完乗したことがあり、ぜひともこのバス路線を歩いてみたいと思っていた。しかし距離は長いし、深川はともかく名寄は日帰りで行くには遠いという感がある。朱鞠内湖付近ではヒグマが頻回に出現しており、沿線の人口・集落も今まで歩いてきた路線よりも少ないようである。そののため何年も逡巡していたのであるが、昨今のバス路線廃止の急激な増加をみて、もはや猶予はならないと観念して出かけることにした。名寄⇔幌加内の便が3-4往復しかないことから、まずはこの区間(約70km)を歩いてみる。

深名線の特徴として、国鉄時代もそうであったが、代替交通機関が存在しないということが挙げられる。もうひとつの「留萌線」を歩くでは、JR留萌線と沿岸バス 留萌旭川線、更には沼田⇔深川間については中央バス 沼田線の利用も考慮することができたが、深名線では平日2往復の中央バス 多度志線がわずかに重複しているだけである。さらにバス停間の距離も2-3kmとやや長めの区間が多い。そこでヒグマ対策とともに、とにかく計画通りに予定の距離を予定の時間で歩き、確実に帰りのバスに乗車するのを最優先することとした。途中で面白いものを見つけても素通りしなくてすむように、一回の歩行距離は短めに設定した。

第1日

2024年6月27日。この日は名寄発13時06分の幌加内行に乗り14時10分に「湖畔」で下車。「添牛内郵便局前」まで14kmほど歩き、17時22分の幌加内行、ついで幌加内で深川行に乗って帰る計画である。「湖畔」停留所は朱鞠内湖のキャンプ場のそばにあり、6月1日から8月31日の間のみバスが経由・停車する。

名寄駅から乗車したのは自分一人で、その後も「湖畔」までは他の乗降はなかった。ちなみにバスはここまで朱鞠内湖の南側から到達するが、鉄道時代は材木輸送のため湖の北側をぐるりと回るルートだった。堀淳一氏「続 北海道 鉄道跡を紀行する」(1999)では、1995年6月18日、まだ鉄道が廃止される前に(!)、白樺駅跡から北母子里駅までレール上を歩く様子が書かれている。(よくJRから抗議されなかったものだ。)

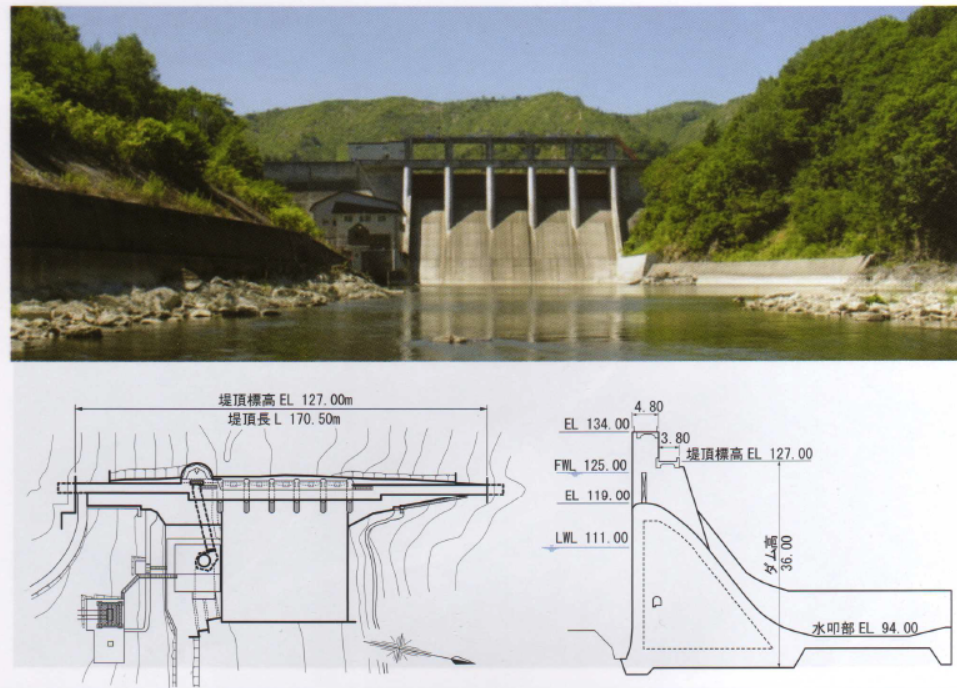

朱鞠内湖は1943年の雨竜第一ダムの完成により生じた日本最大の人造湖であるが、ダム建設では連合軍捕虜の強制労働、タコ部屋労働により多くの犠牲者が生まれたという。

碑文。

「日中戦争から太平洋戦争に至る(一九三五年~一九四三年)までの九年間、朱鞠内は過酷な強制連行・強制労働の現場でした。数千人の日本人労働者と三千人の韓国人・朝鮮人が名雨線(現深名線)鉄道工事と雨竜ダム工事に従事させられました。

強制労働の末、死にいたらしめられた人々は、次々と朱鞠内の土に埋められていきました。

戦後復興の時代、私たちは犠牲者をかえりみる思いを失って時が流れました。

一九七六年、空知に一つの運動がおこりました。鉄道工事・ダム工事の犠牲者を調査し、遺骨を発掘し追悼しようとする「民衆史掘りおこし運動」に多くの人々が参加し、朱鞠内では「追悼法要協力会」が結成されました。

参加者による調査の結果、これらの工事の中で二〇四人(現在まで)の犠牲者の氏名が判明しました。その中には三六人の強制連行による勧告時に・朝鮮人の犠牲者がありました。

一九八〇年から四度にわたる発掘調査で、朱鞠内共同墓地周辺の笹ヤブの下から一六体の遺骨が掘り起こされました。

それらの遺骨は参加者の手で改葬され、四十年ぶりに遺族の手に還されていきました。韓国への遺骨返還の旅が」続けられました。

戦争の嵐の中で、山間の地にいのちを失った多くの「タコ」と呼ばれた労働者の慟哭と、他国への強制連行された人々のいかりと悲しみにふれた私たちは、この運動をとおして、二度と再びこのような犠牲を強いることがあってはならないことを学びました。

ここに、犠牲となった人々、遺族、そしていのちの尊さにめざめたすべての人々の思いを込めてこの像を建立します。

この地から、人間のいのちの尊厳をとりもどし、民族の真の和解が実現できることを願って。

一九九一年十月六日 「生命の尊さにめざめ民族の和解と友好を願う像」建立委員会 一同」

朱鞠内集落に向けて歩くと、朱鞠内神社に出会う。ちなみに「北海道 駅名の起源」(1973)によると、「シュマリ・ナイ」とはアイヌ語で「キツネのいる川」という意味だそうだ。

神社にいた鹿。

朱鞠内集落は廃屋が多い。Horokanai (幌加内)を参照。ちなみに1983年の私は深川から朱鞠内行きに乗車、ここで下車して名寄行に乗り換えている。「改札が始まりました。」と作文に書いてあるので、有人駅であったはずである。「どこかの子供の団体が同じ列車にのっていて」、彼らは次の湖畔駅で下車しており、「湖はんでキャンプをするんだなと思いました。」と推測している。なお「こはんの辺りは森林ばかりでした。」とその地の様子を記載していたのだった。

さて、朱鞠内地区の出口は朱鞠内トンネルである。

この先、共栄、大曲といった停留所を目指すが、周辺には「中村ファーム」という牧場を除き、人家はまったく見当たらない。鉄道時代には共栄に駅があり、1955-76年に大曲仮乗降場があったという。

ようやく人家のある添牛内集落にたどり着くが、ここも賑わっているとは言い難い。添牛内の地名の由来は、アイヌ語の「ソ・ウㇱ・ナイ」(滝の多い川)だそうだ。ともかくここから予定通りバスに乗って帰ることができた。

左側の碑の裏にある碑文。

「添牛内小學校訓導厳桃多吉君 昭和十三年八月二十六日水泳指導中受持兒大崎榮子ノ溺ル、ヲ救ハントシ遂ニ此ノ深淵ニ殉職セラル 享年二十有九、 今三周忌ヲ迎フルニ當リ碑ヲ建テ恭敬供養 君ノ芳靈ヲ慰メ其ノ善行ヲ後世ニ傳フ

昭和十六年八月二十六日

空知國民學校教職員會」

一日目に歩いた風景の動画。

第2日

2024年6月28日。この日は「牧場前」から「母子里」の約1kmと、「日塔宅前」から名寄まで約10kmを歩く予定である。このようなコースになったのは、母子里地区が隣の朱鞠内(幌加内側)、瑞穂(名寄側)の両集落と大きく離れており、かつどちらに行くにも峠を越えなくてはならなかったからである。「母子里」と次の「エンジン橋前」(朱鞠内)まで約17km(バスでも19分かかる)、「牧場前」と次の「日塔宅前」(瑞穂)まで約12km(バスで15分)の距離があり、この計約30kmは歩く気にはならなかった。

といことで、前回同様、名寄発13時06分の幌加内行に乗り、13時39分「牧場前」で下車。この日は他に乗客が一人いた。ここは母子里集落の入口であり、次の停留所「母子里」とセットで考えてよい。問題はこの隔絶した集落からどうやって抜け出すかという点にあるが、幸い母子里を14時16分に発車する名寄行がある。これで再度峠越えをして名寄側の最初の停留所「日塔宅前」で降りて、名寄駅までの残りの10kmを歩くというわけである。

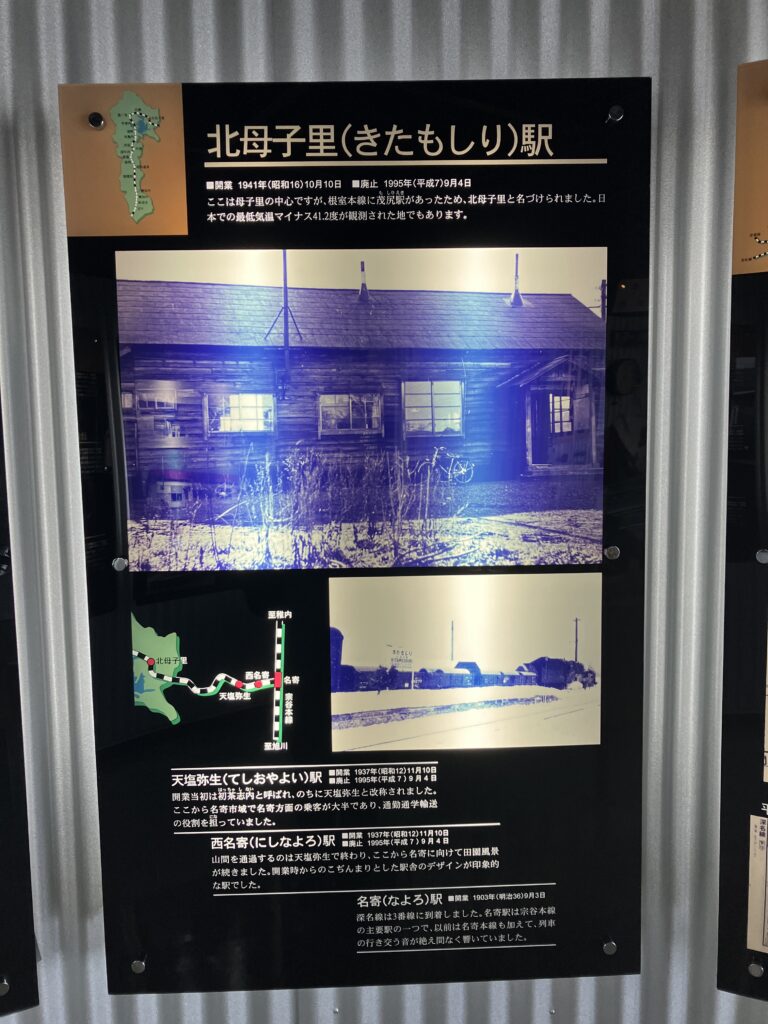

母子里は日本最寒気温(-41.2℃)を記録した場所として知られており、北大と名古屋大の研究用施設がある。地名はアイヌ語の「モシリ・ウン・ナイ」(島のある川)に由来するという(「北海道 駅名の起源」(1973))。鉄道時代には「北母子里」という駅があったが、これは根室本線の「茂尻」駅と区別するために「北」をつけたものである。

1983年の私は、「湖畔」駅から「蕗ノ台」「白樺」を経て「北母子里」に至り、「朱まり内から初めて住宅群を見ました」「今まで森ばかりだったのに、この辺りから水田がちらほらみえだしました」と記載している。どういうことか、現在の「母子里」停留所周辺には「住宅群」なるものはまったく見当たらず、簡易郵便局と廃校跡が残るばかりである。

タイムカプセルは母子里開基開校60周年を記念し、1989年8月13日に封入、2009年8月13日に開封したとある。ちなみに廃校は開封前の1993年だったようだ。

14時16分、無事に予定のバスに乗り、14時31分に「日塔宅前」で下車する。ここで山林地帯を抜け、水田・畑の見渡せる農業地帯となる。弥生地区に入ると、公民館に開拓記念碑がある。

碑文。

「当弥生は明治丗七年五月十七日富山県上新川郡熊野村北川勝之助氏が朔北開拓の雄志を抱いてこの地に開墾の鍬をおろしたのをもって開基と定めた

同年八月二十五日宮城県栗原郡佐藤清六氏も当地に定住爾来移住者も増加し孜々営々として開拓に精魂を傾け大正九年には戸数九十一戸となる

昭和十二年十一月国鉄深名線が開通し益々隆盛を極める昭和十四年地名初茶志内を弥生と改称する 今日八十年の星霜を経て住民共々に和む理想の里が実現したことは先人の風雪に耐えて流した尊い汗の結晶にほかならない茲にその労苦を偲び偉業を称えると共に今後一層の発展を祈念して記念碑を建立する

昭和五十八年八月二十五日

弥生開拓八十年記念事業実行委員会」

近くには弥生小学校跡の碑も建っている。

碑文は擦り切れていてひどく読みづらいが、こんな感じだと思う。

明治四十一年五月 佐藤清六氏等相図り十二坪の民家を借り受け仮教授所を設置し二十四名を佐藤善治氏に托す

四十二年四月 曙尋常小学校初茶志内特別教授所と称する

四十三年四月 組織変更し曙尋常小学校より分離 初茶志内教育所

大正六年四月 初茶志内尋常小学校と改称

昭和九年十月 校舎新築落成

十六年四月 名寄町立弥生國民学校と改称す

二十二年四月 市制施行により名寄市立弥生小学校と改称す

三十四年十月 体育館新築落成

五十三年三月 名寄市立名寄南小学校に統合し閉校となる

ということで、小学生の私が深名線に乗った時にはすでに廃校になっていたという古い学校跡なのであった。

付近には天塩弥生駅跡も残っており、民宿となっている。

バス停の名前も鉄道時代と同様「天塩弥生」。次の「ライスセンター前」に向かう途中にやけに広い歩道があった。

「ライスセンター」とは、米の乾燥・調製・貯蔵・出荷を行う施設ということだ。巨大である。

さらに進んで山形地区に入る。山形神社には「開拓五十年記念碑」がある。

名寄市教育委員会による案内板の内容。

「 名寄盆地の開拓は南側より開始されましたが、明治三二年に屯田兵制度が廃止され、代わって殖民移民招致地区の指定を受けました。風連地区には明治三二年に最初の入植者があり、名寄地区は同三三年には山形県東田川郡東栄村出身の太田豊治を団長とする十三湖・三四ににがここ曙地区に入植しました。時を同じく福島県や富山県からの団体入植が相次いで、弥生や砺波にも人が入りました。翌年からは今の市街地や名寄川沿いの川筋の平野部に主に東北・北陸の各県から入地が繰り返されました。

開拓者は拝み小屋という粗末な住まいに寝起きし、天塩川の氾濫やネズミの食害などの厳しい自然に苦労しながら、この境内に残るような大木を切り倒し笹原を一鍬一鍬切り開き、今日の美田を残しました。

名寄市は山形団体の出身地の旧・藤島町(現・鶴岡市藤島)と姉妹都市を締結して、交流を続けています。」

「太田豊治君之碑」(山形団体の団長)の碑文。

「君山形縣東田川郡東榮村大字添川人也夙有本道開拓志明治三十二年

企画團体移住勧誘郷土人士以得同志三十餘名断然決意渡道矣於天塩

國上川郡名寄町字名寄太原野請未開地五十三萬餘坪貸付者即山形團

体之地區也同三十三年五月率先發者數戸移住現地着實爲本町移民前

驅者當時士別以北無一條歩道跋渉荊棘沼澤之間漸辿現地状也仰物資

供給遠於士別永山士別以北聊𨿽得舟運便其困苦状以遵惟知乎君等忍

辛酸勤開拓欲基礎稍就其緒乎不幸為二豎明治四十年以五十六歳來焉

爾来嗣子鐵太郎君継父遺業鋭意努地方發展公共事業着々進其功績為

所衆認容歳被挙為道會議員豈偶然哉千茲當迎開拓三十年有志相謀録

先人遺業之一端以後人遺忘云爾 同郷士久松栄作撰並書

昭和四年己巳九月一日建立」

神社を過ぎるとすぐに天塩川を渡る橋があり、その向こうは名寄市街である。市街の様子はNayoro (名寄)を参照。17時25分の旭川行列車に乗って帰る。旧国鉄(JR)深名線は、名寄⇔朱鞠内と深川⇔朱鞠内というように2系統に分けて運行されていたから、これで片方の系統は制覇したことになる。ただしバスは深川⇔幌加内、名寄⇔幌加内の2系統の運行であるから、まだ半分も制覇していないことになる。

この日歩いた区間の動画。

名寄市内の動画。

第3日

2024年7月2日。この日は第1日の終点・「添牛内郵便局前」の隣の停留所「新富」から南下し「ルオント前」までの8kmほどを歩く予定である。本当は幌加内までの20kmを歩き終えたかったが、ただの行軍になってしまいそうだったので、今回は短距離にとどめた。なお、「添牛内郵便局前」と「新富」の間は4.5kmあり、ここはスキップすることにする。

深川11時35分発の幌加内行に乗り、幌加内に12時48分着。そのまま12時58分発の名寄行に乗車し、「新富」で降りることを運転手さんに告げると「本当に何もないところですよ」と強調される。こちらとしても、たった一人の乗客が「何もないところ」で降りようというのだから、あらかじめ伝えておいた方が良いだろうと思ってのことである。

13時23分に「新富」で下車、たしかに何もないところではあった。かつて国鉄深名線「新富駅」が置かれていた地区である。「北海道 駅名の起源」(1973)によると、もともと「豊富」という地名だったものを宗谷本線の同名の駅とまぎらわしいため、字名ごと「新富」と改称したという。ちなみに1983年の私は「鉄橋にさくがない」「家がないなあ」などと書き残している。

しばらく南に歩くと、そば畑が多くなってくる。幌加内町はそばの作付面積・収穫量が日本一多いことで知られる。つぎの停留所「政和8線」までの道沿いに「そばの花展望台」がある。

「政和8線」から次の「政和第3」の道中では、地神が祀られている。

裏側には「昭和四年九月 講中一司」と彫られている。「講中」とは「講を作って神仏に詣でる仲間」の意味という。

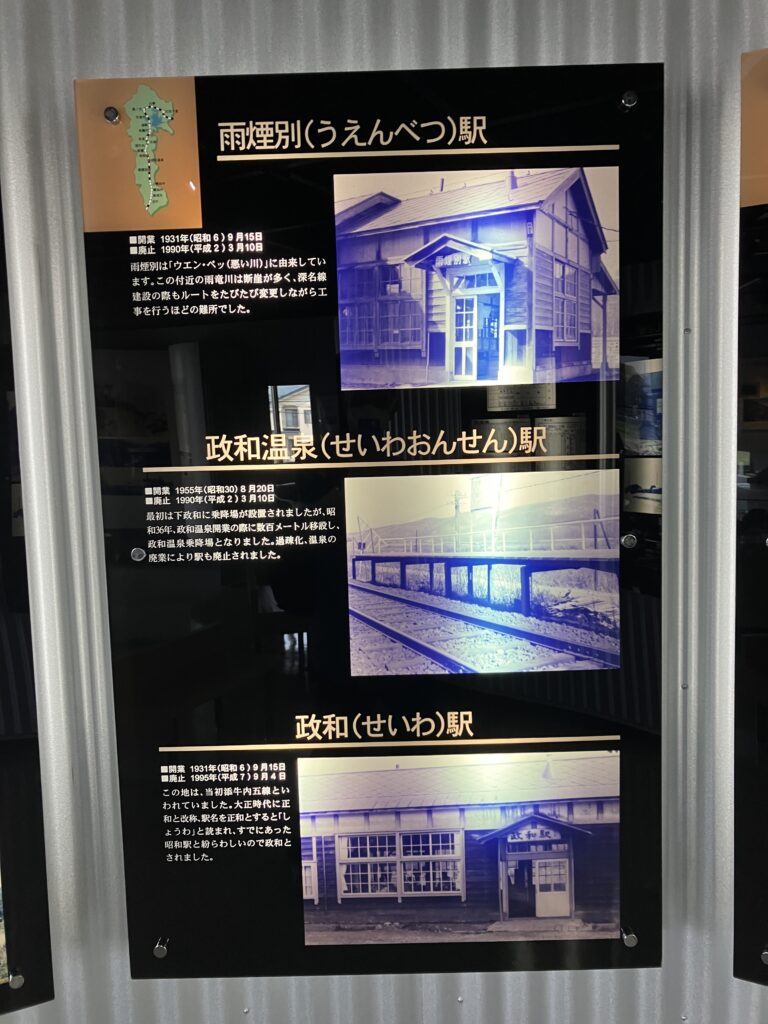

ついで政和の集落に入るが、やはり廃屋が目立つ。(Horokanai (幌加内)を参照。) 旧深名線の政和駅跡は健在であり、周辺には農業倉庫がある。もともとは「添牛内五線」という地名であったが大正11年正和と改称、旧留萌鉄道に「昭和」駅がありまぎらわしいため「政和」としたと「北海道 駅名の起源」(1973)にある。ちなみにこの本の欄外に政和温泉が紹介されているが、「政和温泉」は1987年に駅に昇格するまで仮乗降場だったようで、駅の記載はない。

政和小中学校の跡も残っており、記念碑が建っている。小学校は1913-2007年、卒業生1728名。中学校は1947-81年、卒業生811名とのこと。

政和集落の出口に、政和温泉ルオントと道の駅があり、ここにある「ルオント前」が今日の終着となる。少し足をのばすと、「三頭山政和登山口」がある。

そして公益社団法人土木学会により土木学会選奨土木遺産に選定されている「第三雨竜川橋梁」が姿を現す。鉄骨が見事である。

近くに担当技師であり、完成当日に川に落下し殉職したという渡辺義雄氏の碑が建っている。

碑文。

君は生命の言を保ちて世の光の如く此の時代に輝く

昭和六年五月十二日殉職

昭和七年十一月十三日建立

鐡道省北海道建設事務所員一同

2010年代のブログなどを見ると、かつてはそばに案内板が立っていたようであるが、現在は見当たらない。

「ルオント前」15時44分名寄行のバスに乗り、17時25分の旭川行列車に乗って帰る。

この日歩いた区間の動画。

第4日

2024年7月3日。この日は前日の終点「ルオント前」の隣「雨煙別」から幌加内ターミナルまで7kmほどを歩くのみである。「ルオント前」と「雨煙別」の間は5.8km離れているので、ここはスキップする。

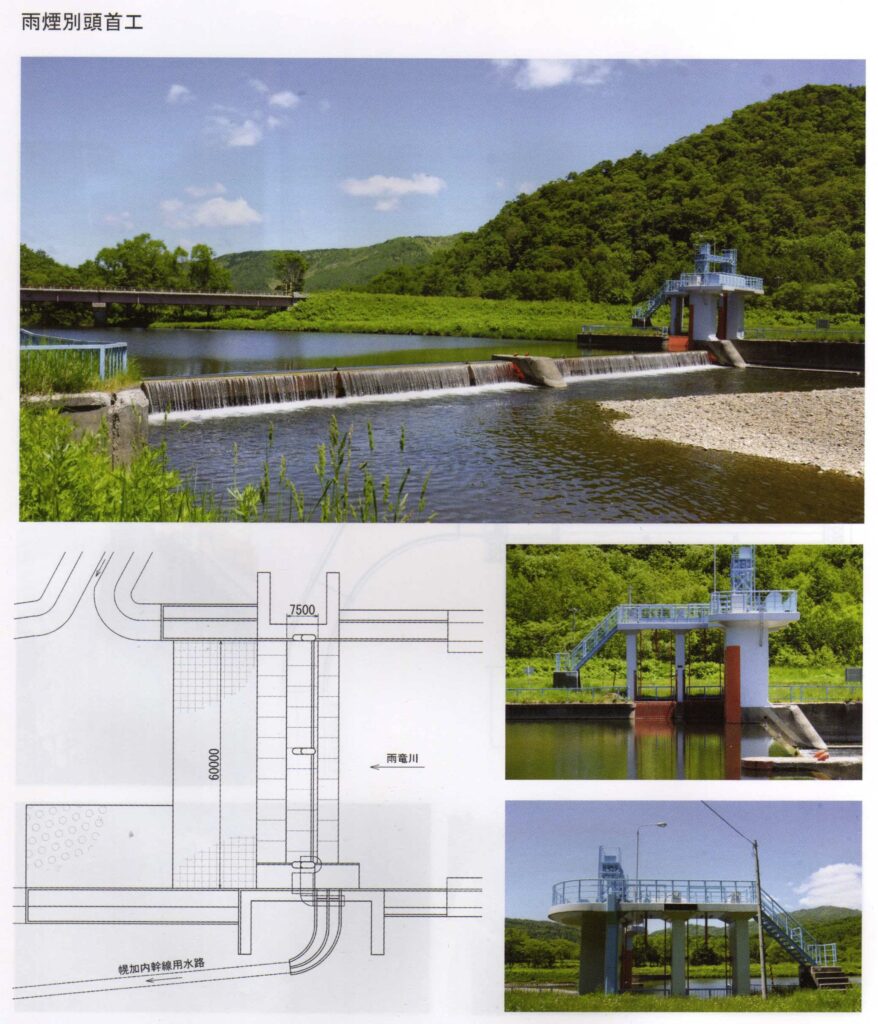

前日同様、11時35分深川発のバスに乗り、幌加内12時58分発の名寄行で雨煙別には13時07分着。地名の由来はアイヌ語の「ウエン・ペッ」(悪い川)であり、断崖のため川沿いを歩くのが困難だったため名付けられたとされる。現代ではこの付近の雨竜川から頭首工により農業用水が引かれている。

バス停のそばに空き地があるが、旧雨煙別小学校跡なのだそうだ。牛魂碑と馬頭観世音がある。

しばらく進むと雨竜川を渡る橋に至る。ここで雨竜川に沿ってサイクリングロードがあることを知る。

雨竜川を越えると上幌加内の集落に入る。上幌会館には地神が祀られ、獣魂碑と開拓記念碑がある。

すぐそばに圃場記念碑がある。

裏の碑文。

「本地区は幌加内町の軟部に位置し字上幌加内振興東栄の3自治区により構成され雨煙別頭首工により雨竜川に水源を求め幌加内完成用水路でかんがいされている400ヘクタールの地区であります。

営農形態は水田専業農家でその規模が大きくなりつつありますが田区の形状は小型でしかも不整型の状態でありました。

このため農業の近代化生産性の向上及び省力化対策として協同作業の実施大型機械の導入及び用排分離農道整備暗渠排水換地などを行う圃場整備を実施することになりました。

このため3自治区の受益者が一体となって上幌加内地区道営圃場整備事業推進期成会が昭和46年11月に結成されあらゆる困難を克服して本事業の推進につとめてまいりました。

更に昭和47年に事業の円滑な推進及び農業近代化の早期実現のため幌加内町農業協同組合土地改良区の3者を母体とする事業推進の大成が整いその後昭和52年4月に幌加内町農業総合開発推進本部が設立され本事業の推進を図ると共に関係諸官庁の御尽力により事業の完遂をみるに至りここに見事な区画の水田が完成されました。

これを記念し碑を建立して開拓精神の事績を讃え受益者一同覚悟を新たにして営農に励み益々農業の充実と発展を期する。

昭和58年9月16日

上幌加内地区道営圃場整備事業推進期成会」

上幌加内駅跡も残っていた。

さらに進んで幌加内市街地に近づいていくと、「そば日本一の牙城」がそびえたっている。

ここの正式名称は「きたそらち農業協同組合 幌加内支所そば乾燥調製工場」ということのようだ。

いよいよ幌加内市街地に到達する。空き家も目立つが(Horokanai (幌加内)参照)、間違いなく中心街とわかる。

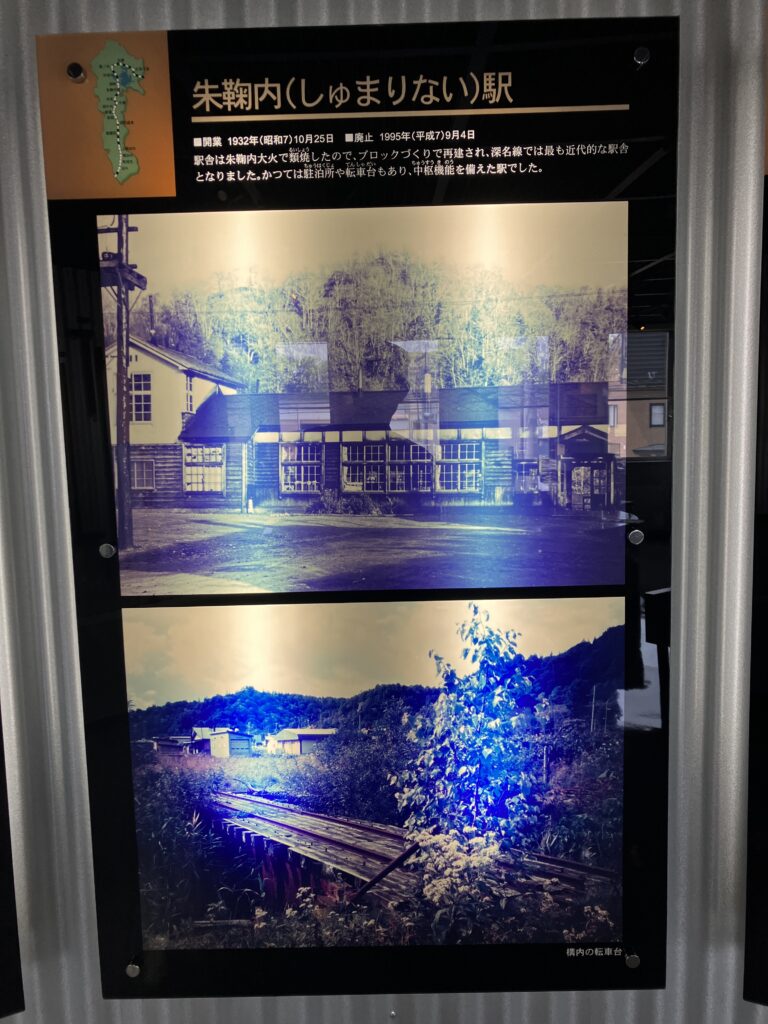

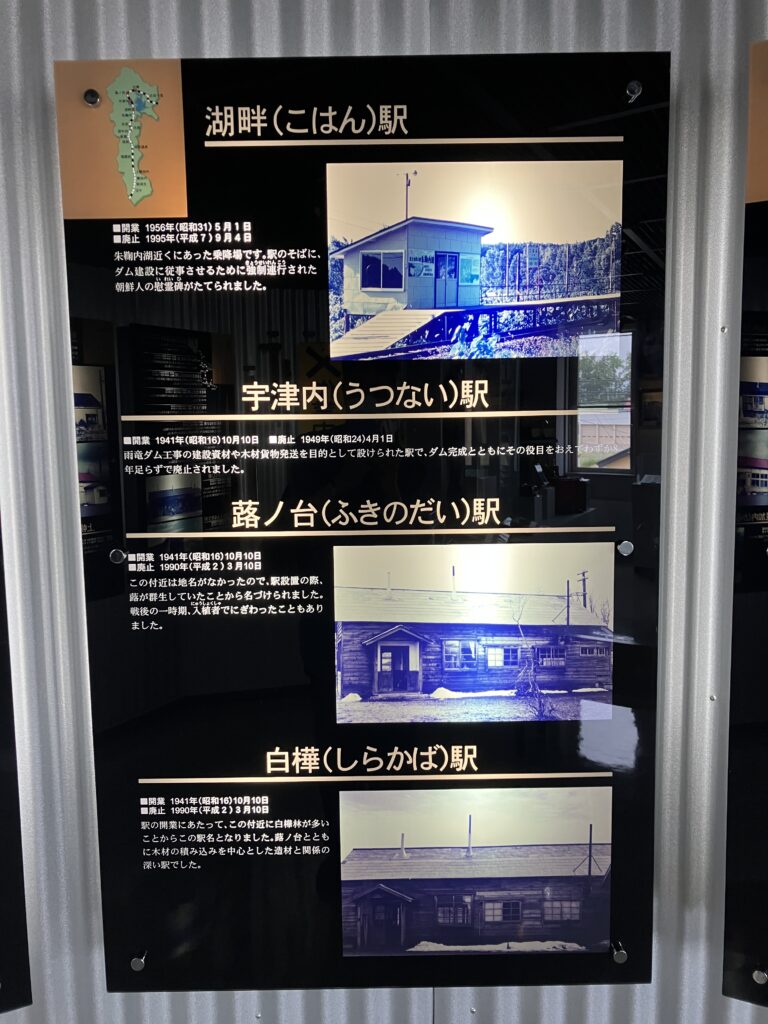

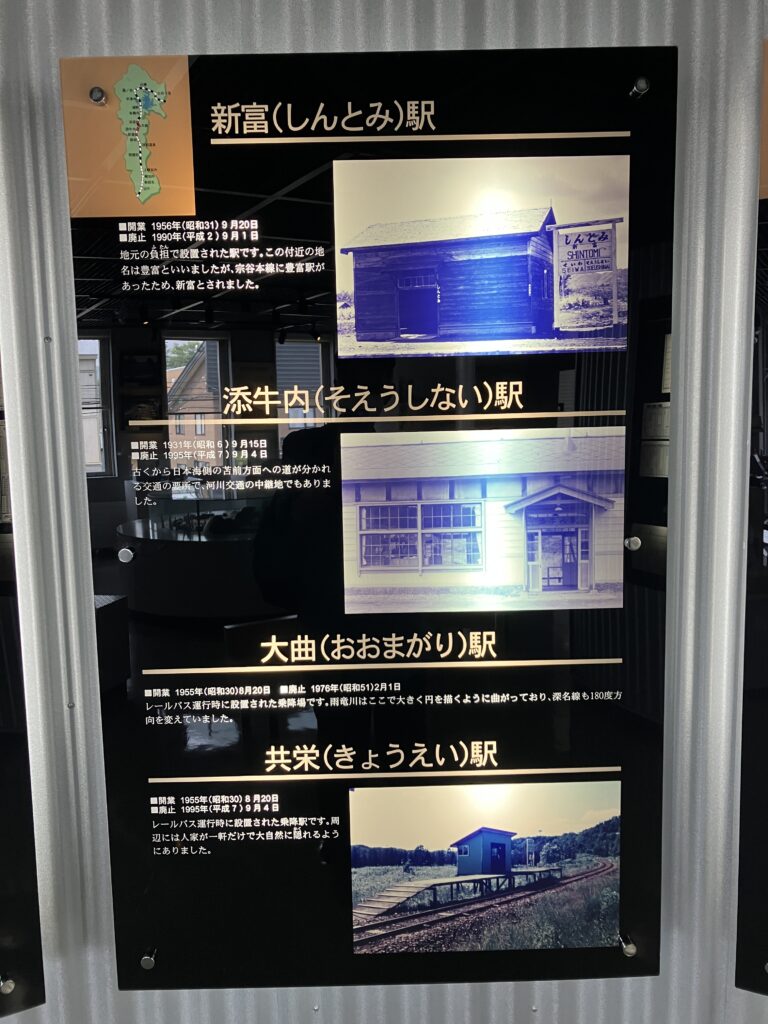

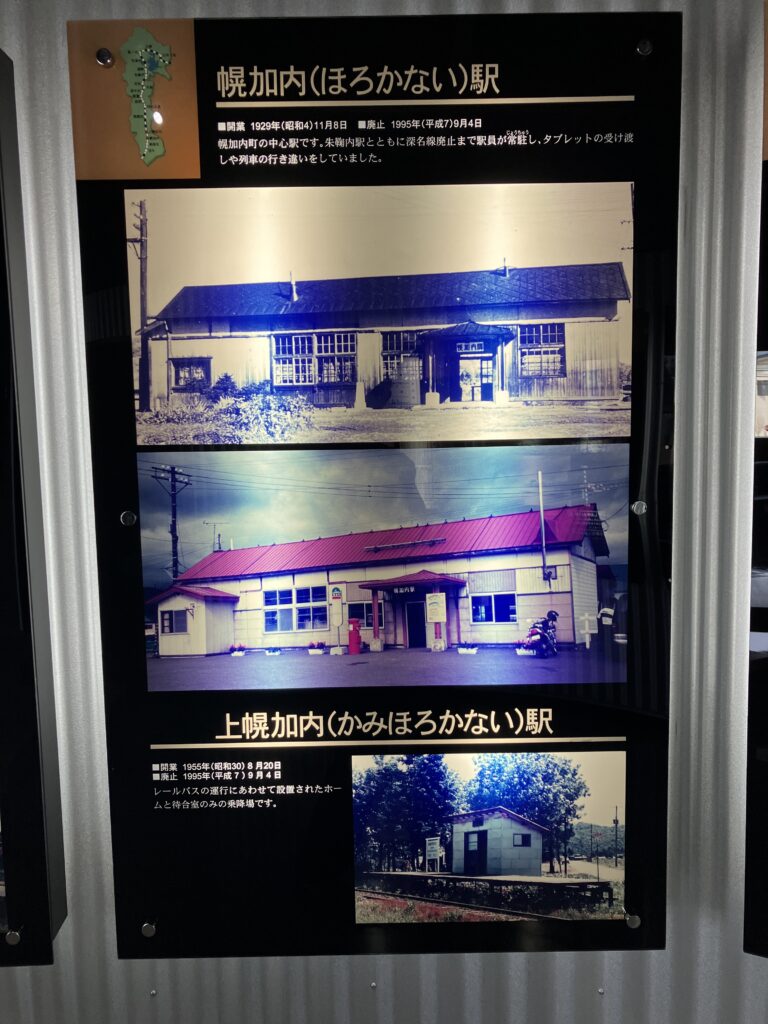

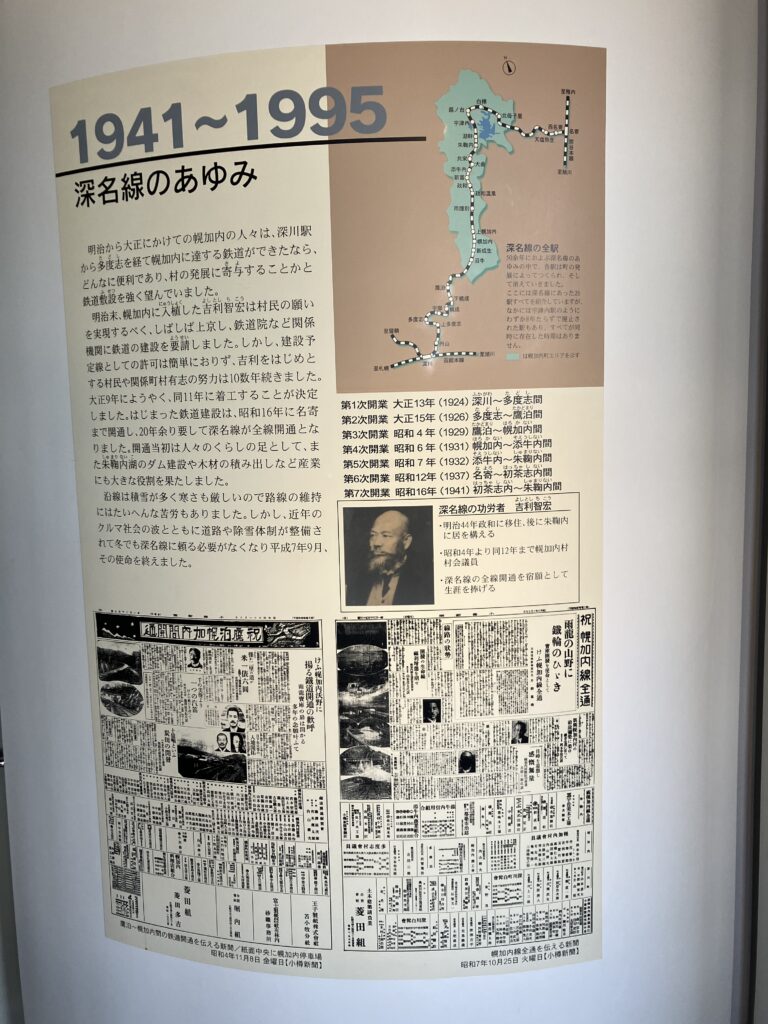

幌加内バスターミナルの2階には「深名線記念館」があり、さまざまな遺品やパネルが展示されている。

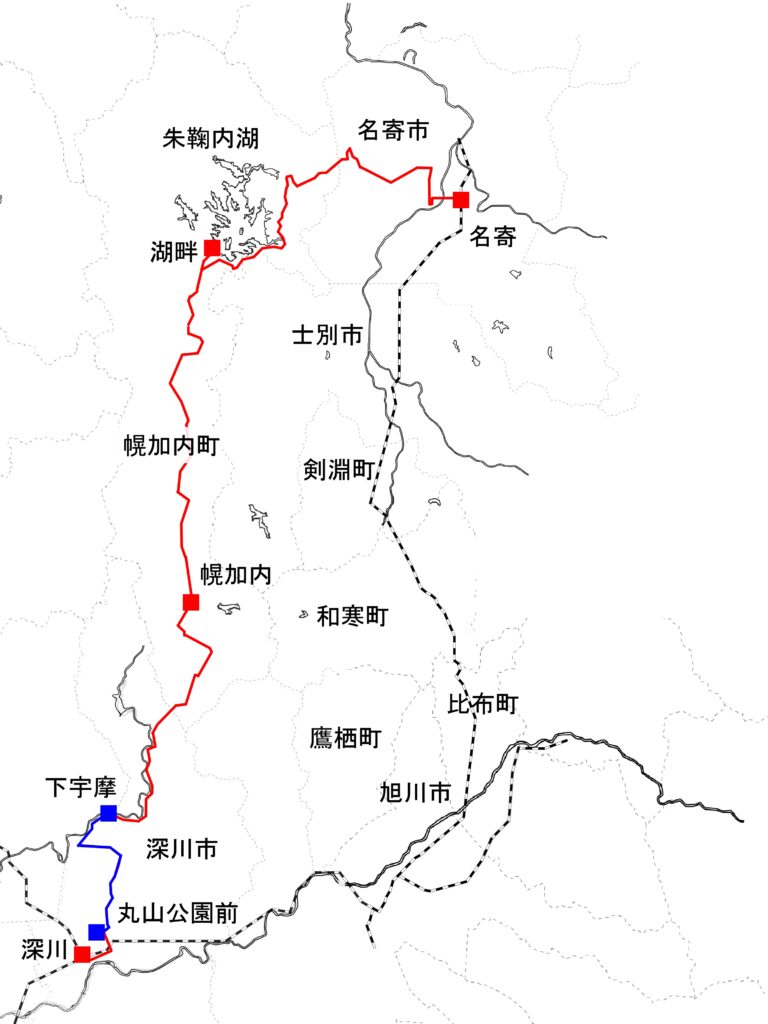

幌加内15時10分発の深川行に乗り、帰途に就くことにする。これで深名線全区間の約半分を制覇したことになる。

この日歩いた区間の動画。

第1日-第4日で出会った国鉄深名線の遺構。

第5日

2025年6月10日、私は米国を離れて札幌に戻った。その後、身辺整理や4-5月に訪れたボストン近郊の街の記録をサイトにまとめているうちに、あっという間に1カ月がたってしまった。バス停の旅を再開したのは7月になってからで、福87 有明線、広島線 (道都大学経由)などを歩いて特に問題はなかったものの、暑さはひどくなる一方だった。そして7月14日、昨年歩いた名寄-幌加内に続いて、幌加内-深川の約50kmを踏破すべく私は出発したのである。

例によって11時35分深川発のバスに乗り、幌加内12:48着。幌加内神社のそばにある祖霊碑・忠魂碑を見る。

幌加内中心街を出て最初の集落は「平和」である。「平和会館」の敷地内に地神宮、開拓記念碑、圃場整備竣工記念碑がある。

右の碑文。

「本地区は、幌加内町の南部に位置し字平和・親和・雨煙内の三自治区により構成され、雨竜川から取水する雨煙別頭首工とキトウシュナイ川から取水する平和第一頭首工に水源を求め、幌加内第二幹線用水路と平和幹線の二水系よりかんがいされている二〇二・八ヘクタールの地区であります。

営農形態は、水田専業農家でその規模が大きくなりつつありますが、田区の形状は小型で、しかも不整形の状態でありました。

このため農業の近代化、生産性向上及び、省力化対策として協同作業の実施大型機械の導入及び、用排分離・農場整備・暗渠排水・換地などを行う圃場整備を実施することになりました。

このため三自治区の受益者が一体となって平和地区道営圃場整備事業推進期成会が昭和五十二年四月に結成され、あらゆる困難を克服して本事業の推進につとめてまいりました。

昭和四十七年に事業の円滑な推進及び、農業近代化の早期実現のため、幌加内町・農業協同組合・土地改良区の三者を母体とする事業推進の体制が整いその後、昭和五十二年四月に幌加内町農業総合開発推進本部が設立され本事業の推進を図ると共に関係諸官庁の御尽力により、事業の完遂をみるに至り、ここに見事な区画の水田が完成されました。

これを記念し碑を建立して開拓精神の業績を讃え、受益者一同覚悟を新たにして営農に励み、益々農業の充実と発展を期する。」

平和集落から国道275号をはずれて雨煙内川に沿う道は「秀逸な道」(日本一のそば畑を走る道)に指定されている。

次の新成生集落にも地神が祭られている。

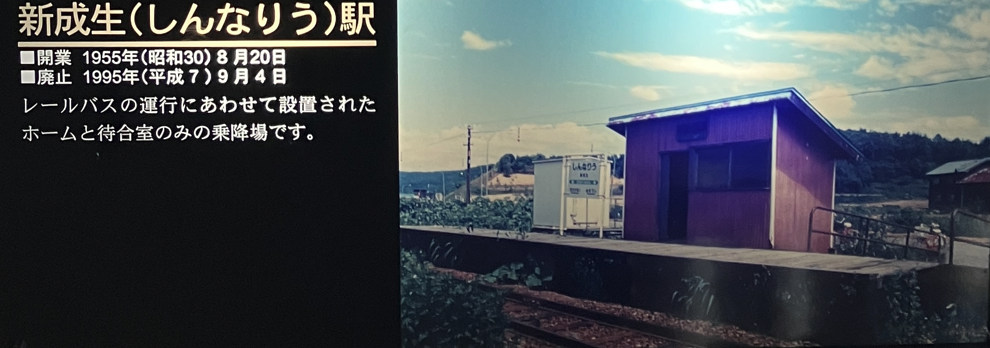

1973年の「北海道 駅名の起源」には載っていないが、ここには「新成生」という駅があり、1983年に乗車した私もそのことを記載している。

次の集落は沼牛。旧沼牛小学校の跡がある。バス停の名前は「沼牛小学校前」となっている。

小学校の碑には1902年に最照寺の塚本正純氏が開校したものが2002年に閉校になった旨が書いてある。中学校の碑には最後の在校者氏名と卒業生が893名であることなどが記されている。

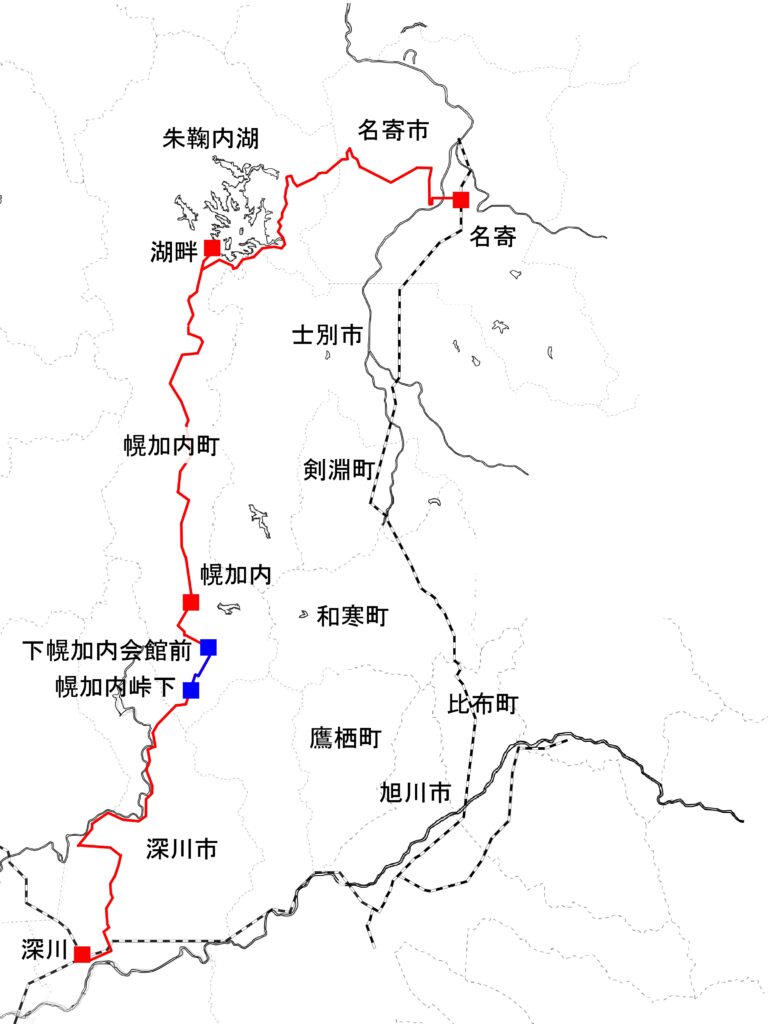

さらに下幌加内会館前に向かう途中で体調不良を感じ始める。この日の気温は30℃以上はあっただろう。暑さによるものか、しばらく出かけていなかったので体がなまったものか、もしくはなにか病気でもあるのか、原因はわからないが歩き続けることも難しくなってしまった。この日は「幌加内峠下」まで行くつもりだったが、帰りのバスの時間の都合もあり、結局「下幌加内」にたどり着くのが精一杯だった。「幌加内峠下」までの最後の2kmあまりを歩けなかったのは痛恨の失敗だった。歩行距離は9.6kmで10kmにも満たなかった。

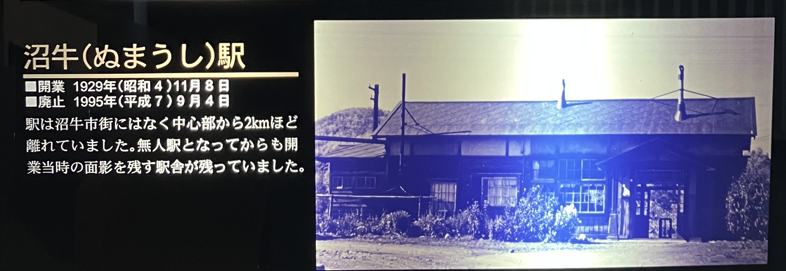

付近には旧深名線の「沼牛駅」跡がある。近くのそば農家さんが個人で維持している。

第6日

2025年7月23日、深川発10時05分の「快速」幌加内行に乗車。この日も気温は30℃。ここで初めて「快速」が中央バス・多度志線と同じルートで多度志に行くことを知る。

前回行き損ねた「幌加内峠下」であるが、隣の停留所「鷹泊自然公園入口」までは山越えで7.5kmある。ここは歩きたくないわけだが、幸いここで降りればまもなく深川行が来るということになっている。しかし、ここで降り損ねてしまうという大失態をおかしてしまう。結局、前回の「下幌加内」近くから2kmほど歩いて「幌加内峠下」にたどりついた。この後どうするかという問題については、やはり「鷹泊自然公園入口」まで歩くのは避けて、「下幌加内」、ついで「下幌加内会館前」を目指すことにした。

下幌加内会館にて、前回は見逃した地神と馬頭観音を見つける。ここを見てから先へ進めというお告げと思うことにして、「下幌加内会館前」12時38分のバスで深川に引き返した。

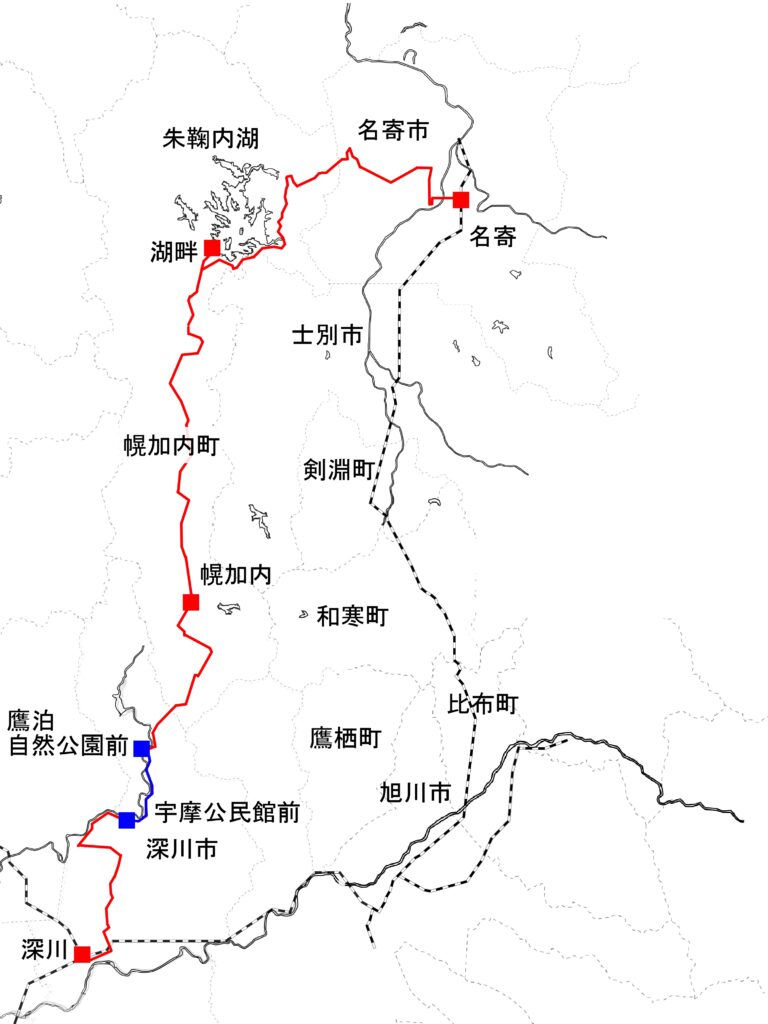

この日のルート。歩行距離は5.8km。

第5日と第6日の散策動画。

第7日

2025年7月30日。この日も晴、気温は30℃前後である。前回同様、深川10時05分発の便で10時43分に「鷹泊自然公園入口」で下車。ここはもう深川市である。バス停はあくまで「入口」であって、実際の鷹泊自然公園は道道を5kmほど山奥に入った場所にある。この自然公園は、1950-3年に建設された鷹泊ダムが雨竜川をせき止めてできた湖に周辺に位置する。

雨竜川に沿って南下を開始。近くには鷹泊神社と鷹泊稲荷神社がある。

神社創建記録

地主岩田源五郎氏部落安泰祈願ノ

タメ自分外一名ニ對シ神社建設ノ

議ヲ諮ル依ツテ当時ノ居住者下記

ノ諸氏ト計画ノ上社殿ヲ建設シ明

治卅二年九月九日郷里土佐國御嶽

山御嶽神社祭神安徳天皇ノ分神ヲ

迎ヘ主神トシテ祠リ御嶽神社ト稱

シ今日ニ至ル想起スレバ本神社ヲ

創建セル物故諸氏ニ對シ追憶ノ念

ニ堪ヘス一碑ヲ建設シテ畧歴ヲ記

ス 昭和十六年五月建碑者仲覚治

鷹泊神社の奥に鷹泊稲荷神社がある。

鷹泊小学校跡もあった。敷地内の碑によると1902年開校、1997年閉校。1944年竜水国民学校を吸収統合しているが、鷹泊からみて雨竜川を挟んで向かい側の地域が竜水地区のようである。

鷹泊停留所の近くには旧鷹泊駅跡がある。

周辺には農業倉庫が健在。

また雨竜川の河岸に「鷹泊岩」という岩がある。案内板によると、いつもトビがとまっていたので「鷹どまり岩」と呼ばれたという。もっとも「北海道 駅名の起源」では鷹泊駅の語源を、アイヌ語の「チカポッナイ」(鳥の群棲する川)と説明している。付近では1890-90年代にかけて大規模な砂金採取事業が行われた。

鷹泊集落を出ると、少しの間、まっすぐな土手と共に歩くことになる。

このあたりで雨竜川に架かる「不知火橋」は車1台通るのも難しそうな狭い橋である。

このあたりから下幌成地区に入る。「幌内会館」には地神がまつられている。「北海道 駅名の起源」には掲載されていないが、ここには「下幌成」という駅があった。1983年の私も停車したことを記載している。

さらに南下すると幌成地区に着く。このエリアは、下幌成も含めてもともと「幌内」と呼ばれていたが、国鉄が深名線の駅名をつける際に、幌内線にも同名の駅があるため幌成と命名、その後集落も自然に幌成と呼ばれるようになってしまったということらしい。1983年の私は、このあたりで「それにしても思ったよりさびしい線でした」と記している。

幌成コミュニティセンターの敷地内には、旧幌成小学校の記念碑がある。1900年に「幌内」簡易教育所として設立され、1917年に「幌成」尋常小学校となっている。幌成駅の開業は1926年であり、この時期になぜこの名称になったかは不明。閉校は1997年。

すぐそばに幌成郷土資料館がある。この建物が実際の学校だったようだ。しかしこの日は休館日だったようで、ドアには鍵がかかっていた。

郷土資料館が開いていなかったので少し時間に余裕ができ、2.4km先の上宇摩をめざすことにする。ここでも地神宮がまつられていた。

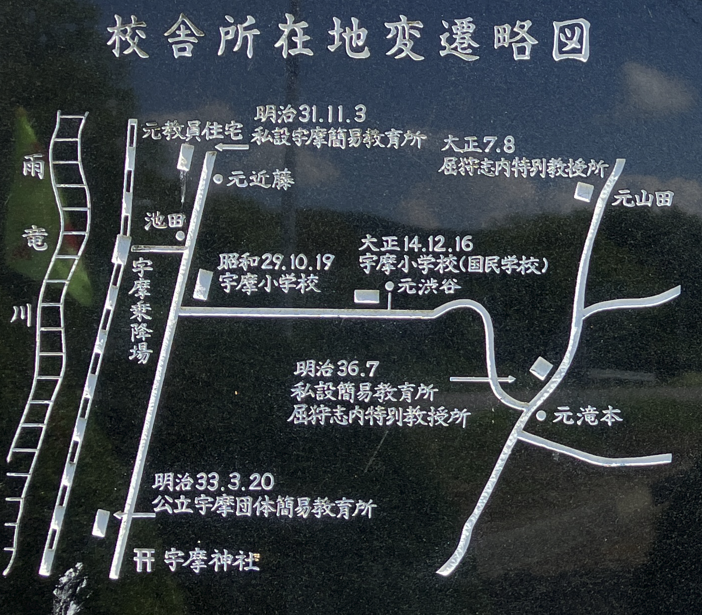

さらにもう少し先、宇摩公民館前まで進む。宇摩集落は1897年に愛媛県宇摩郡野田村の人々が入植して形成されたという。やはり「北海道 駅名の起源」には掲載されていないが、旧国鉄深名線の駅もあった。公民館前には旧小学校(1898-1967)の記念碑と開田記念碑がある。

明治三十三年鈴木?治が石橋農場の白山官治より種籾を讓受け、山口健治所有の低湿地に水稲試作に成功したのが当部落米作りの始まりである。大正期に入り同三年高石繁太郎、平林徳吉、近藤宗平等の発起により宇摩水利組合を設立し從来の沢水利用の造田から雨竜川を水源とした蒸気による揚水気を完成し百三十五町歩の造田計画が実施に移された。

昭和期に入り、同九年電力揚水機に切換え、本格的な造田計画が進み本部落開拓の基礎が確立するに至った。その間において造田計画が進むにつれて水不足を来たし数度にわたる改修工事を行って来た、同十九年五月多度志村土功組合が創立となり、水不足解消と二段揚水機による造田化を要望した結果、同三十二年五月道営により九十馬力揚水機に改修されさらに下宇摩に二段揚水機が完成し百七十町歩の美田と化した。由来当部落民は眞鍋家董に率いられて移住した者を中心として団結心強く質実剛健一円融和積極的な部落つくりを続けて来た。茲に開田五十周年を記念し旦部落の美風を永く子孫に相続させんためにこの記念碑を建立するものである。

昭和三十九年七月吉日

13時04分のバスで深川に戻る。今回の歩行距離も8.9kmにとどまった。

散策動画。

第8日

2025年8月6日。前日に雨が降った後で最高気温27-8℃という天気予報である。今日のスタート地点は宇摩公民館前から約2km離れた「下宇摩」。問題はどのバス便で行くかということで、深川発10時05分の快速で行くと下宇摩着が10時30分、帰りが多度志を13時12分に通るバスとなる。行きを11時35分にすると12時05分下宇摩着で帰りは多度志15時55分。前者だと3時間弱、後者だと約4時間の屋外行動になる。下宇摩と多度志の間は4km弱、1時間程度の距離なので、当然、その先も踏破していきたい。しかし前者のプランでは帰りも快速便であり、多度志から先は中央バス・多度志線と同じルートとなり、多度志から先での深川行への乗車が不可能になる。つまり多度志で今日の行程を終えざるを得ない。となると後者をとることになるが、こちらは「上多度志」停留所から次の「円山」停留所が6.3kmあり、一度多度志集落を出てしまうとこの距離を歩き切らなければやはり帰りのバスには乗れない。今回は一度も10km以上歩けていないのだが。。。もしまた気温30℃になってしまったら、約4時間の屋外行動は現実的なのだろうか。幌加内市街から深川市街に至るまで、多度志中心部のセイコーマートを除けばコンビニ一軒とて存在しないルートである。とまあ迷ったが、結局多度志の先を目指すプランにした。

下宇摩の次の屈狩橋のそばには地神がまつられている。

まもなく多度志集落に入る。

ここで中央バス・多度志線のバスをたまたま見かけた。1日2往復の路線である。マイクロバスだった。

2021年以来、しばらくぶりの「多度志」を抜けて、中多度志付近のガードレールで10分ほど休憩することにする。

上多度志を過ぎ、いよいよ道道875線の山越えにかかる。1983年の私は「上多度志以外は無人駅で上多度志の駅舎も小屋のようなものです。」と書き残している。多度志駅の方が栄えていたと思うのだが、どうだったのだろうか。

多度志川を渡ると山道に入る。

完全な無人地帯のようにみえるが、ところどころに人の手が入っていることがわかる。下は種馬鈴薯生産地のため立ち入りを禁じる看板。

ジャガイモシストセンチュウはジャガイモの根に寄生するセンチュウで、収穫量を著減させる害虫のため、深川市でも注意を呼び掛けている。(「ジャガイモシストセンチュウ」侵入防止にご協力を! | 北海道深川市)

山越えとはいったが、それほど登りがきついわけではない。気温もそれほど高くはなく、ときどき風が吹き抜けて助かる。しばらく進むと多度志トンネルが現れる。

「上多度志」を出て1時間10分ほどで「円山」に到着。「北海道 駅名の起源」には掲載されていないがここには駅があった。1983年の私も記載している。この時点で息切れや極端な疲労はない。前回までの苦戦はやはり気温によるものだったか。時刻はまだ15時10分ほどで、ここに帰りのバスが来る予定時刻は16時09分である。まだ時間も体力もあるので、今日の目的地を「丸山公園前」にする。「丸山」「円山」となぜ字が異なるかは不明。

次の「達府」の近くには地神がまつられている。

丸山公園前停留所の近くには碑があるが、なんの記念碑かは不明。

ここから歩いて数分の場所に「監的壕」という史跡がある。

この碑の右側の解説によると、「この監的壕は屯田時代を経て明治四十二年頃、当時の罪業軍人分会が土盛の壕に仕立てたともいわれその後昭和七年九月十八日満州事変ぼっ発一周年記念日に当り現在コンクリート施設に建設したもので、終戦に至るまでの間在郷軍人分会、青年学校の射撃訓練の場として利用されたものである」とのこと。

記念碑左側の「雨竜屯田兵村史」の引用は言う。

「あゝ丸山や、村の東北に丸く高く千古其の英姿の変わらざりし丸山よ、そが山の麓に設けし射撃場、其の弾太く、其の音高きピーポーヂーマルチニー銃もて、とんとんと其の山狙いて放ちし弾は幾何ぞや、未だ射込みし、弾のなお残れる幾万ぞや、其の銃持つ者が一千人、其の銃数が一千挺、其の弾痕は癒しか未だ治せざるや」

本永久建築は昭和七年九月十八日満州事変ぼっ発一周年を記念して元帝国在郷軍人会一已分会築造

「丸山公園前」は深名線バスの側副ルートで、1日1便のバスしか来ないが、ちょうど16時11分にその便が来た。これで深川に戻る。今日の歩行距離は13.7km。暑さが厳しくなかったこともあり、だいたいいつものペースを取り戻したようだ。ゴールはもうすぐである。

この日と最終日の散策動画。

第5日-第8日で出会った国鉄深名線の遺構。

第9日

長かった深名線の旅も、深川中心街から少し離れた「五番通」と深川駅の間3.5kmを残すのみとなった。2025年8月12日、深川駅から歩き始めて五番通を11時58分に出るバスで引き返す予定である。途中、「大師」の近くで地神に出会う。

あとは予定通りに進み、無事に深川駅まで引き返した。

これで2年がかりでとうとう120kmを歩くことができた。1995年に鉄道を廃止しバス転換してから20年。1996年に11万人を越えた輸送実績も、2022年には15,000人を割る状況だという。この旅で何度もバスに乗車したが、半分くらいは自分一人しか乗っておらず、他に乗客がいても1人か2人であった。この様子ではそのうち運行が自治体に移管され、オンデマンド化されてしまうかもしれない。

一方、沿線には旧駅舎、橋梁、築堤などがあちこちに残り、幌加内ターミナルには深名線記念館、2025年7月から深川駅に深名線のミニチュアが置かれるなど、国鉄深名線の記憶はいまだに残り続けている。それはかつて自分が乗った記憶とも重なって、とても感慨深い旅となった。